Nous sommes le 20 avril 1999. Eric David Harris, 18 ans, et Dylan Bennet Klebold, 17 ans, pénètrent, comme chaque jour, dans l’enceinte de leur lycée, la Columbine High School de Jefferson County, près de Littleton, Colorado. Une journée comme une autre, en apparence. Quelques heures, mois, années plus tard, restent un massacre, la quatrième plus grande tuerie de masse dans une école, un impact durable sur la société moderne, sur la culture, sur les consciences. Et une rengaine : “c’est la faute aux jeux vidéo”.

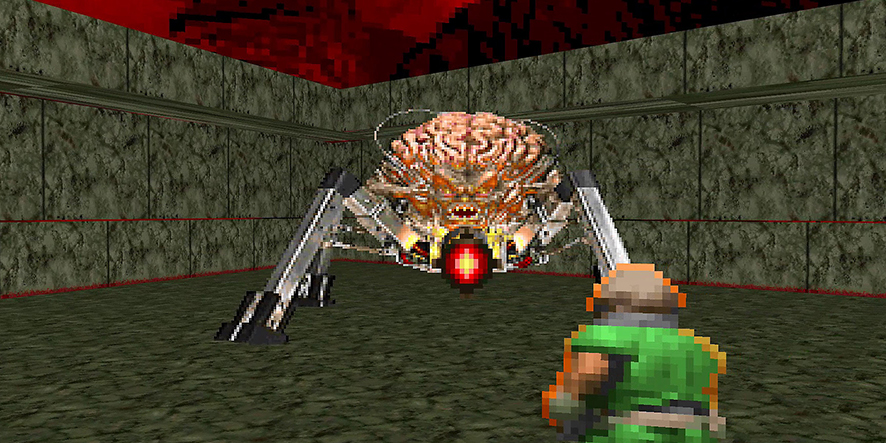

Quelques années plus tôt. John Carmack et John Romero ont des goûts plutôt simples : écouter Nirvana, dont le troisième et ultime album vient de paraître, tripoter des algorithmes (avec un talent précoce), et à l’occasion, défoncer des nazis. Dans les faits, cela donne en 1992 Wolfenstein 3D, ou l’avènement d’un jeune studio, id Software, la naissance, ou tout du moins l’adoubement public d’un genre, le FPS moderne, et un paquet de fric dans les tiroirs. Un an plus tard, décembre 1993, Doom débarque. Et, comme disait l’autre, c’est une révolution : “en fait, c'est Doom qui a donné naissance à ce genre, le first-person shooter ou FPS”, raconte Jean Zeid, spécialiste des jeux vidéo et animateur du podcast Le Casque et L’Enclume. “Ce n'est pas le premier jeu de ce type, il en existe dès le milieu des années 1970, mais c'est le meilleur, le plus nerveux, le plus prenant, violent, et parallèlement à son aventure en solitaire, Doom propose un défouloir en coopération ou en duel avec d'autres joueurs, cette fois rivaux, à l'aide d'un câble Ethernet”. Le pitch, lui, tient en une ligne : un personnage sans nom et sans visage doit défourailler du démon. Simple, simpliste même, au grand dam de Tom Hall, directeur créatif investi d’une mission : écrire la Bible du jeu, son histoire, celle de ses héros (quatre sont prévus au départ, tous avec des caractéristiques bien différentes), sa trame narrative… Rien de tout cela ne verra le jour. La force de Doom, premier du nom, vient de là : de son absence totale de narration. Le plaisir est ailleurs. Dans ces morceaux de barbaque qui jonchent le sol, résultat d’une bonne journée de labeur.

Le succès est immédiat, et total. La légende raconte que des baisses de productivités sont remarquées dans les entreprises américaines, la faute à un jeu disponible en Shareware, avec une démo téléchargeable gratuitement, et la possibilité pour les joueurs de créer leurs propres contenus. Sans oublier, naturellement, le mode multi en réseau. Mais Doom ne s’est pas contenté de creuser l’économie locale : il en fit de même avec la société de son époque. Celle des années 90, des années Clinton. Jean Zeid : “la transcription ludique de la violence y est absolument incroyable. Difficile de décrocher de cette nervosité primaire, ce ressenti lors des impacts. John Carmack et John Romero, les concepteurs de Doom, ont ainsi créé un véritable objet de contre-culture, capable de faire hurler la société puritaine où qu'elle soit. Un rêve pour les ados. Doom ne serait pas Doom sans l'odeur sulfureuse que son apparition a charriée. Il faudra, par exemple, plus de quinze ans pour que l'Allemagne lève son interdiction de vente du jeu aux mineurs. Doom a captivé et consterné des sociétés entières, c'est sa grande force. Et sa faiblesse. Il cristallisa la colère d’Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis. Deux ados venaient de massacrer leurs camarades du collège de Columbine et les deux étaient fans de Doom.

Doom ne fut donc pas le premier. Ni le premier FPS, ni le premier scandale. Avant lui, Splatterhouse fut également attaqué pour son contenu gore, Leisure Suit Larry pour son obscénité, Chiller pour ses victimes innocentes, et, heu, Super Monaco GP pour la présence de publicités pour les cigarettes Marlboro. Des scandales rapidement rétrogradés au statut de bagarres de cours de récréation. Doom est la seule réelle menace, dans les années 90. Une menace bien réelle. Peu après la tuerie de Columbine, une enquête met à jour certaines vérités, et contre-vérités. La plus célèbre, celle qui perdure, la mère de toutes les rumeurs, le Ground Zero des raccourcis faciles, est celle-ci : Eric David Harris et son camarade jouaient à Doom, ils étaient obsédés par le jeu, et ces quinze morts et 24 blessés sont la conséquence directe de la mise sur le marché de cet objet diabolique. Harris aurait créé dans le jeu son propre niveau, inspiré des couloirs de son bahut… Faux, bien qu’il imaginât, comme des milliers d’autres joueurs, en effet, son propre univers. Il n’en fallait pas plus, pas moins. La première dame Hillary Clinton s’exprime alors ainsi : « je suis scandalisée par certains jeux vidéo (…) Le fait de participer activement à des jeux violents pourrait s’avérer bien pire que la position d’observateur passif devant la télévision, du fait de l’implication dans l’action ». Sandy Petersen, l’un des créateurs de Doom, aura beau rappeler l’évidence (que dans le jeu, nous tuons des Démons), le mal est fait, le ver est dans le fruit. Les associations chrétiennes s’offusquent de ce produit diabolique, tandis que le Futur, celui que l’on s’imagine alors, prend au coeur des esprits les plus fertiles et malléables des airs de cauchemars, dans lesquels la Réalité Virtuelle nous permet d’assouvir nos envies de meurtre. L’Apocalypse de 1993 paraît aujourd’hui bien peu de choses.

Et les créateurs du jeu le savent. Quelques tentatives de damage control n’attaquent en aucun cas leur approche pour le moins libertaire, et, disons-le : punk. L’intégralité du premier épisode du jeu est disponible en démo, gratuitement. En 1997, le code source du jeu est mis en libre accès, comme Wolfenstein 3D deux ans auparavant. Peu importe, toute l’équipe s’est alors lancée dans l’aventure Quake, mais le geste ne manque pas de grandeur, de flamboyance presque. Disons-le comme nous le pensons : Carmack et Romero sont des petits cons modernes, des gamers dans l’air du temps, sentant le vent tourner et prédisant mieux que personne les envies de leurs semblables, faisant fi d’une controverse qui gronde. Ce jeu, ils ne le font pas parce qu’ils le peuvent, ils le font parce qu’ils le veulent. Et parce que la Génération X est demandeuse, désireuse de goûter à des plaisirs plus bruts, sauvages. Nirvana est le fruit de cette époque en colère contre l’establishment. Doom l’est tout autant.

C’était il y a 25 ans. Après lui, il y aura Grand Theft Auto, et les petits malins de Rockstar contre l’avocat américain Jack Thompson : scandale, guerre d’opinion. Les terroristes de Call Of Duty: Modern Warfare : scandale de nouveau. Il y aura plusieurs autre Doom, aussi, aujourd’hui encore. Et une vaste progéniture. Jean Zeid : “Graphiquement, le coup de pelle est définitif et les doom-like ont eu la peau du mentor. Mais il reste un modèle de game design dans le genre FPS, et ses successeurs du même nom ont les mêmes qualités de nervosités et de violences. Une petite révolution qui a pris une ride sans pour autant se démoder”. Une révolution éternelle.

La « transcription ludique de la violence »

Un objet diabolique

Fruit d’une colère contre l’establishment

Un modèle du genre